Surrealismus 1920 – 1960

Surrealismus 1920 – 1960

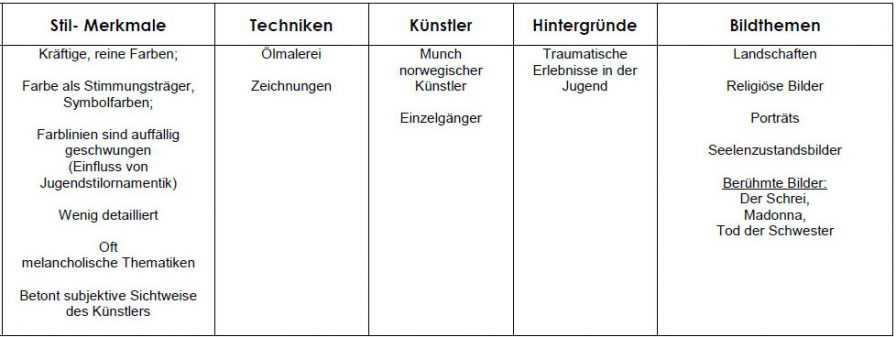

Expressionismus 1905 – 1930

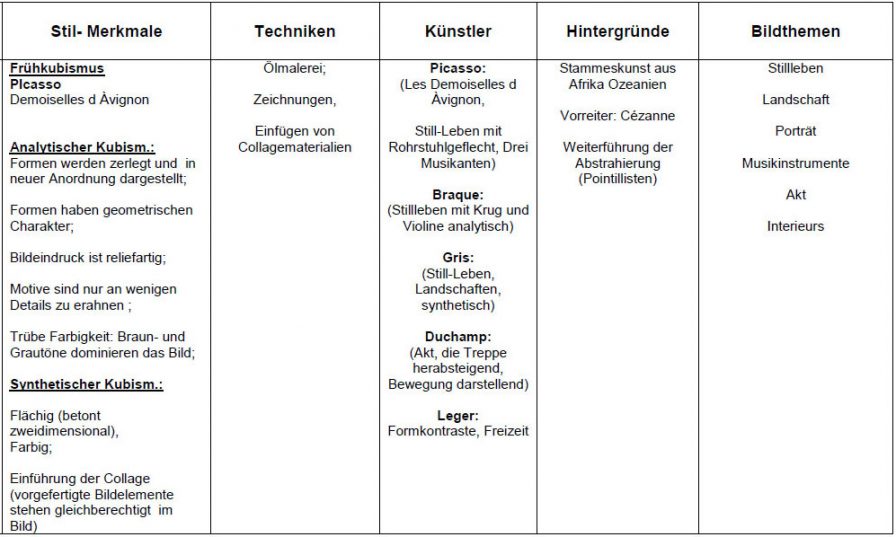

Kubismus 1907 – 1925

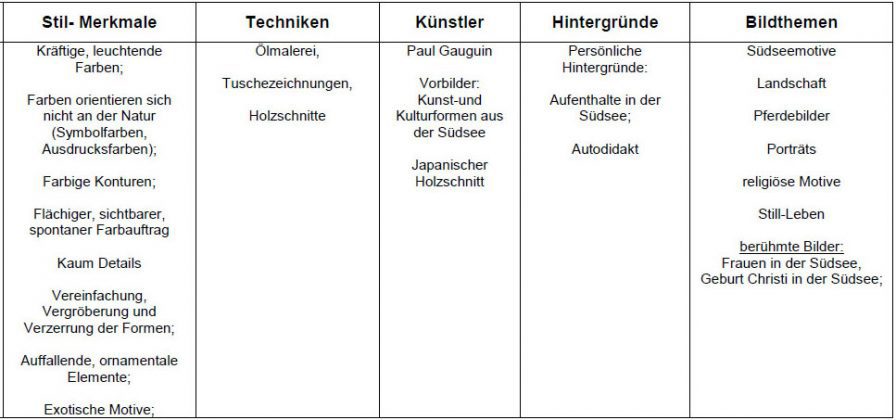

Malerei – Fauvismus Frankreich ab 1905

Moderne – seit 1900

in der Architektur: Sammelbegriff für div. Strömungen. Zum Beispiel: Bauhaus

Neue Baumaterialien: Stahlbeton, Glas, Stahl

Verzicht auf unnötigen Zierrat.

Jugendstil – 19./20. Jahrhundertwende

Der Jugendstil oder Art nouveau ist eine kunstgeschichtliche Epoche an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Weitere Bezeichnungen sind Reformstil oder Secessionsstil (nach der Wiener Secession), Modernisme (bezogen auf Katalonien), in Russland Modern, tschechisch Secese, slowakisch Secesia. Neben dem im Englischen und Italienischen dominierenden Begriff Art nouveau wird im Englischen auch Modern Style und im Italienischen Stile Floreale oder Liberty verwendet. Zeitlich gehört der Jugendstil zum Fin de siècle.

Äußerlich kennzeichnende Teile oder Elemente des Jugendstils sind dekorativ geschwungene Linien sowie flächenhafte florale Ornamente und die Aufgabe von Symmetrien.

Bei solchen formalen Klassifizierungen darf allerdings nicht übersehen werden, dass der Jugendstil keineswegs eine geschlossene Bewegung war. Es handelt sich um eine Reihe von teilweise divergierenden Strömungen in Europa, die sich allenfalls in der Abkehr vom Historismus wirklich einig waren, also die bisher gängige Nachahmung historisch überlieferter Formvorbilder ablehnten. Alles Neu, keine Nachahmungen von alten Stilen. Stilelemente: Gebogene Linien.

Wegbereiter der Moderne – Symbolismus

Edvard Munch (* 12. Dezember 1863 in Løten, Hedmark, Norwegen; † 23. Januar 1944 auf Ekely in Oslo)

Eugène Henri Paul Gauguin(* 7. Juni 1848 in Paris; † 8. Mai 1903 in Atuona auf Hiva Oa, Französisch-Polynesien)

Voläufer der Moderne

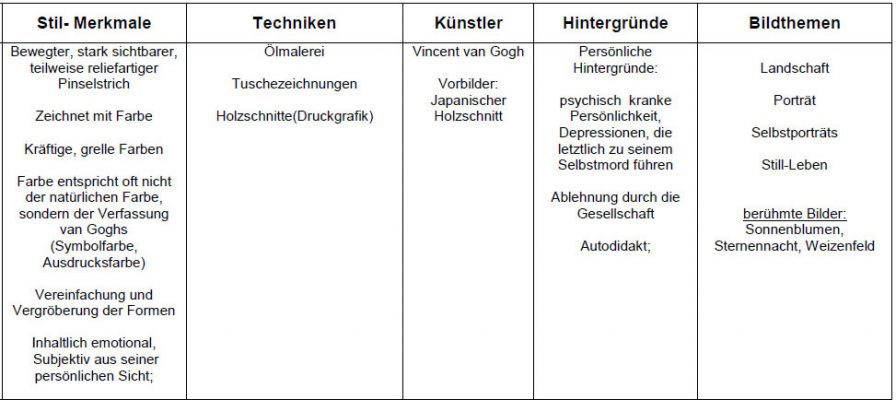

Vincent Willem van Gogh (* 30. März 1853 in Groot-Zundert; † 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise

Vorläufer der Moderne in der Malerei

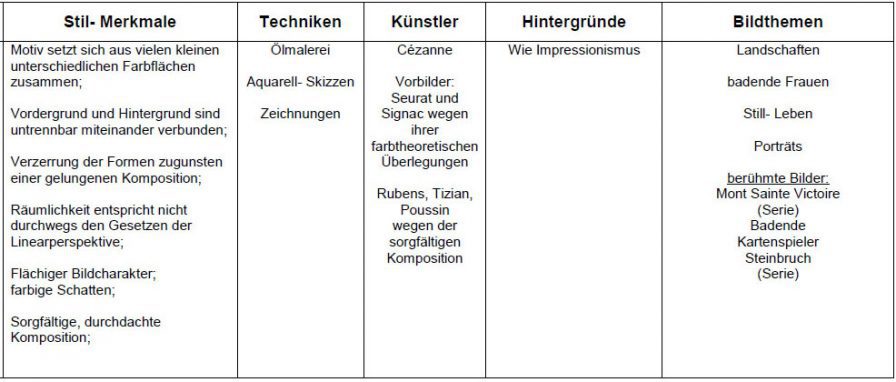

Paul Cézanne (* 19. Januar 1839 in Aix-en-Provence; † 22. Oktober 1906 am Geburtsort)

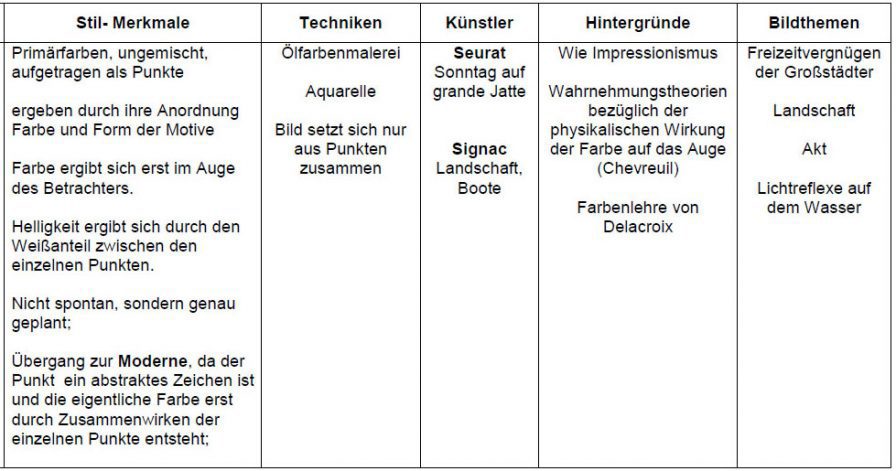

Pointilismus – Neoimpressionismus in der Malerei, Ende des 19. Jahrhunderts

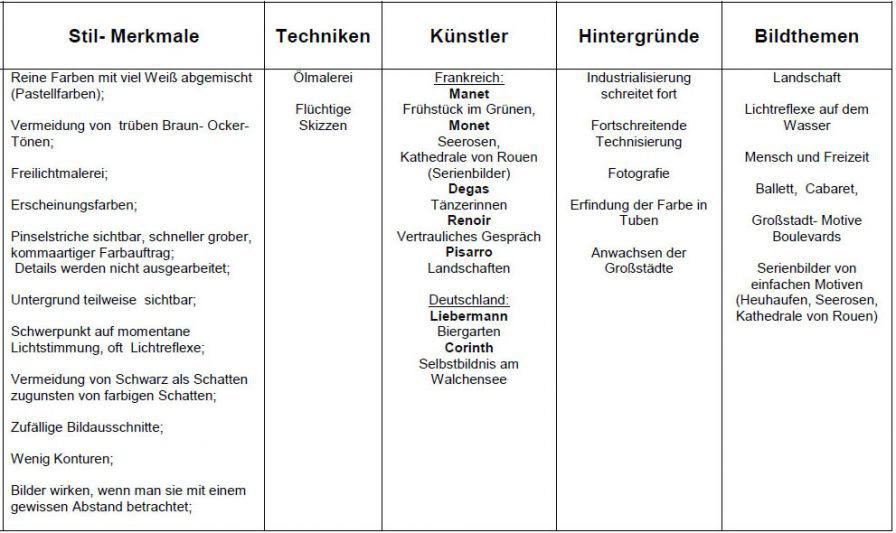

Impressionismus in der Malerei 1860-1905

Mit Belle Époque wird im internationalen Sprachraum ein Zeitraum in Westeuropa bezeichnet, der vom Ende der Französich-Russichen Kriege 1871, bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs um 1914. Diese Zeit wart geprägt von Zuversicht, regionalem Frieden, wirtschaftlichen Wachstums und technologische, wissenschftlicher und kultureller Innovationen. Besonders in Paris blühte die Kunst auf. Viele Meisterwerke der Literatur, der Musik, des Theaters oder der Malerei fanden immer größere Beachtung. Der Name dieser Zeit entstand aus der Rückschau auf die „goldene Zeit“, im Gegensatz zu den Grauen des 1. Weltkrieges.

In den neuen reichen Vereinigten Staaten, die aus der Panik von 1873 hervorgingen, wurde die vergleichbare Epoche als „Gilded Age“ (vergoldetes Zeitalter) bezeichnet. In Großbritannien überschneidet sich die Belle Époque mit der späten viktorianischen und der edwardianischen Ära. In Deutschland fiel die Belle Époque mit den Regierungszeiten von Kaiser Wilhelm I. und II. Zusammen, in Russland mit Alexander III. Und Nikolaus II. Und in Mexiko mit der als Porfiriato bezeichneten Periode.

Historismus 1850-1900

auch Gründerzeit genannt

in der Architektur: Ein „Best of“ vergangener Epochen. Größter Einfluss war die Romanik

Als Gründerzeit wird im weiteren Sinne eine Phase der Wirtschaftsgeschichte im Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts bezeichnet, die mit der breiten Industrialisierung einsetzte und bis zum „Gründerkrach“ (großer Börsenkrach von 1873) andauerte. Im engeren Sinn werden als Gründerjahre die ersten Jahre nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs (1871) bezeichnet,[1] als dieses nicht zuletzt durch die französischen Reparationszahlungen einen vorher nicht gekannten Boom erlebte. Im kulturellen und z. B. architektonischen Verständnis wird die Dauer der Gründerzeit teilweise für die gesamte Phase der Hochindustrialisierung in Deutschland von 1870 bis 1914 ausgedehnt.

Der im kunstwissenschaftlichen Bereich bevorzugte Begriff Historismus fasst die Entwicklung der Stile vom Spätklassizismus über Neoromanik, Neogotik und Neorenaissance bis zum in den 1880er Jahren aufkommenden Neobarock zusammen, unter bestimmten Aspekten zählt auch der Neoklassizismus des frühen 20. Jahrhunderts dazu.

Im Zuge der Industrialisierung wuchs der Bedarf nach Wohnraum; ganze Stadtviertel wurden „auf der grünen Wiese“ neu gebaut. Typisch für die so genannte Gründerzeitarchitektur ist eine drei- bis sechsgeschossige Blockrandbebauung mit mehr oder weniger reich dekorierten Fassaden. Neben Mietshäusern für die rasant wachsende Stadtbevölkerung entstanden auch Quartiere mit Villen und Palais für das reich gewordene (Groß-) Bürgertum. In diesen Bauten fanden sich auch aufwändige Innenarchitektur und kostbares Mobiliar in historistischen Stilen. Hinzu kamen repräsentative Bauten für das gesellschaftliche Leben (z. B. Theater), die öffentliche Verwaltung (z. B. Rathäuser) und die neuen Infrastruktursysteme (z. B. Bahnhöfe).

Bedeutend war im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts auch das Aufkommen neuer Bautechniken, jedoch lösten die neuen Materialien zunächst keine Abkehr von den alten Stilen aus. Die Weiterentwicklung der Stahlerzeugung (Bessemer-Verfahren) förderte die Verwendung dieses Materials im Bauwesen. Aufsehen erregten in erster Linie Bauten, die neue konstruktive Qualitäten und ästhetische Möglichkeiten erprobten, so etwa der nur aus Stahl und Glas bestehende Crystal Palace der Londoner Weltausstellung von 1851 oder der zur Pariser Weltausstellung von 1889 errichtete Eiffelturm (oder andere markante Stahlfachwerktürme). Aber auch für alltägliche Bauaufgaben wurden vermehrt einzelne Konstruktionselemente oder Bauteile aus Stahl verwendet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fand außerdem der höher entwickelte Stahlbetonbau vermehrt Verwendung im allgemeinen Hochbau.

Realismus in der Malerei, letztes Drittel des 19. Jahrhunderts

Als Biedermeier wird die Zeitspanne vom Ende des Wiener Kongresses 1815 bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution 1848 in den Ländern des Deutschen Bundes bezeichnet.

Der Ausdruck Biedermeier bezieht sich zum einen auf die in dieser Zeit entstehende eigene Kultur und Kunst des Bürgertums, so z. B. in der Hausmusik, der Innenarchitektur und auch in der Kleidermode, zum anderen auf die Literatur der Zeit, die oft mit dem Etikett „hausbacken“ oder „konservativ“ versehen werden. Als typisch gilt die Flucht ins Idyll und ins Private.

1815 war im Pazifik der Vulkan Tambora ausgebrochen, weltweit die größte Eruption seit dem Ausbruch des Lake Taupo vor über 20.000 Jahren. Die vulkanischen Stäube verbreiteten sich global und führten 1816 zum Jahr ohne Sommer und auch danach zu einer deutlichen vulkanisch bedingten Klimaabkühlung mit katastrophalen Auswirkungen. Darüber hinaus kam es Jahrzehntelang nach dem Ausbruch zu merklichen Veränderungen im Tageslicht. Besonders ausgeprägt war dies abends und morgens aufgrund des dann erheblich längeren Wegs der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre. Die biedermeierlichen Sonnenuntergänge in Europa waren von nie dagewesener Pracht – in allen Schattierungen von Rot, Orange und Violett, gelegentlich auch in Blau- und Grüntönen. Die grandiosen Abendstimmungen und die intensiven Erdfarben, Ocker und Gelbtöne beispielsweise von William Turner, die außerhalb von Landschaften mit entsprechender natürlicher Farbgebung wie etwa der Toskana und der Camargue fast unwirklich erscheinen, haben davon merklich profitiert.

Bildende Kunst

In der Bildenden Kunst der Biedermeierzeit dominierten die Genre- und die Landschaftsmalerei, aber auch das Porträt. Religiöse und historische Motive fehlen fast völlig. Der Stil war realistisch, die Bilder ähnelten oft einer fotografischen Abbildung. Vorbild war die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Allerdings war das angestrebte Ergebnis ein Pseudo-Realismus, denn die Wirklichkeit wurde gern idealisiert und übersteigert, mitunter überschneidet sich die Malerei mit der Spätromantik. Die Aquarelltechnik erreichte ein sehr hohes Niveau; für Buchillustrationen wurde nun zunehmend die Lithografie eingesetzt. Als bildende Künstler des Biedermeiers gelten die Maler Moritz von Schwind, Friedrich Gauermann, Eduard Gaertner, das Frühwerk von Adolph Menzel, Ludwig Richter, Carl Spitzweg, Josef Kriehuber, Ferdinand Georg Waldmüller, Peter Fendi und Joseph Anton Koch. Richter war vor allem als Illustrator gefragt, er bebilderte rund 150 Bücher. Eine Besonderheit des Biedermeier waren die so genannten Zimmerbilder, detailgenaue Schilderungen einzelner Wohnräume. In der Glas- und Porzellanmalerei ist die Epoche mit den Hausmalern Samuel Mohn und Anton Kothgasser verbunden. Typisch für diese Zeit ist ferner das Ansichtenglas.

Das wesentliche Kennzeichen der Biedermeier-Architektur ist der elegante, aber eher schlichte Stil, wobei er letztlich eine Variante des Klassizismus war. Dieser Stil prägte die Monumentalbauten dieser Zeit, das Biedermeier die bürgerlichen Wohnviertel. Der bekannteste Architekt dieser Epoche war der Berliner Karl Friedrich Schinkel, aber seine Entwürfe waren nicht biedermeierlich. Der bedeutendste Architekt des Biedermeier-Stils war dagegen Joseph Kornhäusel, der seine Spuren vor allem in Wien und Baden bei Wien, der Sommerresidenz des österreichischen Kaisers, hinterließ.

Die Biedermeier-Möbel folgen keinem einheitlichen Stil, zeichnen sich aber ebenfalls durch schlichte Eleganz aus. Sie hatten weniger repräsentativen Charakter, sondern sollten den Eindruck von Behaglichkeit verbreiten, vor allem auch zweckmäßig sein. Die ersten Möbel dieser Art entstanden in Wien, wobei englisches Mobiliar als Vorbild diente. Großer Wert wurde bei der Produktion auf die handwerkliche Qualität gelegt. Die großen, glatten Flächen der Möbel ermöglichten eine intensive Wirkung der Holzmaserung, daher wurden oft ausgesucht gemaserte Hölzer als Furniere verarbeitet, wobei man die Holzmaserung oft spiegelbildlich anordnete. Beliebte Hölzer waren in Süddeutschland beispielsweise Kirschbaum und Nussbaum, in Norddeutschland Birke und Mahagoni. Die Beschläge der Möbel waren oft sehr reduziert gehalten, statt Schlüsselschildern aus Metall verwendete man gerne sog. Schlüsselbuchsen aus Bein, Scharniere wurden vielfach verdeckt angebracht. Die Holzoberflächen wurden meist poliert um die Maserung zur Geltung zu bringen. Als Bezug für Polstermöbel dienten mitunter selbst bestickte Bezüge, da Handarbeiten ein beliebtes Betätigungsfeld von Frauen waren. Typisch für das Biedermeier sind Kleinmöbel wie Kommoden, Sekretäre oder Nähtischchen, aber auch Schlittenbetten. Beliebt waren als weitere Zimmerausstattungstücke Bilderuhren oder Tischuhren mit Marmorsäulen. In Wien prägte der Möbelfabrikant Joseph Danhauser senior die neue Wohnkultur. In diese Zeit fällt auch der Erfolg der Bugholzmöbel von Michael Thonet, der aus Boppard stammte und 1842 vom österreichischen Hof nach Wien geholt wurde.

Klassizismus 1770-1840

Klassizismus bezeichnet als kunstgeschichtliche Epoche den Zeitraum etwa zwischen 1770 und 1840. Der Klassizismus löste den Barock bzw. das Rokoko ab. Eine Form des Klassizismus ist das Biedermeier. Die Epoche wurde in der Malerei und Literatur von der Romantik begleitet und in der Architektur vom Historismus abgelöst.

Im Verhältnis zum Barock kann der Klassizismus als künstlerisches Gegenprogramm aufgefasst werden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelangte er nach einer ersten Phase der Koexistenz durch die anhaltenden Diskussionen über die ästhetischen Leitbilder des Barocks zur Vorherrschaft. Der Klassizismus in der Architektur basiert auf dem Formenkanon des griechischen Tempelbaus, lehnt sich teilweise aber auch an die italienische Frührenaissance an.

Außerhalb des mittel- und osteuropäischen Raums wird der Klassizismus als „Neoklassik“ bezeichnet, dagegen bezeichnet dort Neoklassizismus die klassizistischen Strömungen im späten 19. und im 20. Jahrhundert.

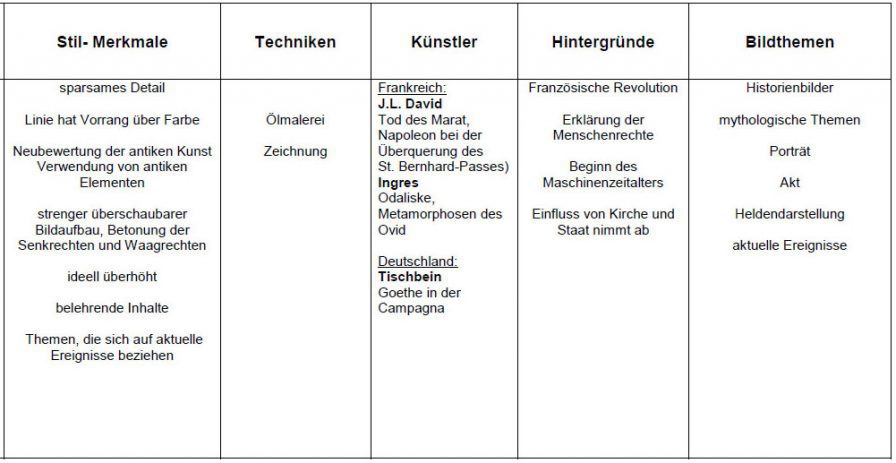

Klassizismus in der Malerei 1780-1880

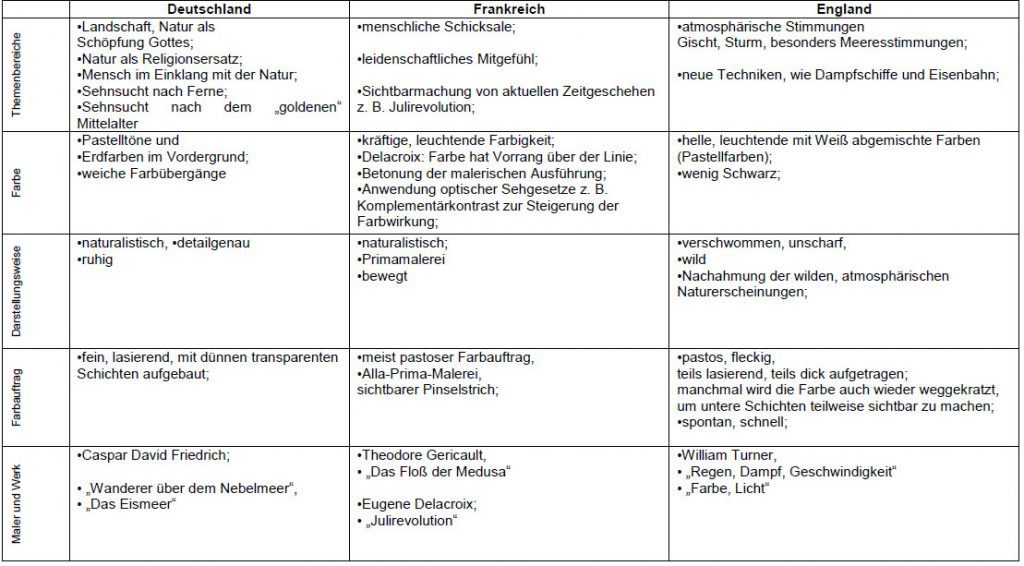

Romantik in der Malerei 1800-1850

Beispiele unterschiedlicher Interpretationen der Romantik in europäischen Ländern

Barock 1650-1750

In der Architektur: Eine Art „Remix“ der Renaissance:

Alles üppiger und prunkvoller

Beispiel: St. Michaelis Kirche (der „Michel“)

Barock in der Malerei 1600-1780

Rokoko (1725-1780

In der Architektur: auch Spätbarock genannt, bedeutet übersetzt „Muschelwerk“

Verzicht auf Symmetrie, weniger Pompös aber umso schnörkeliger und verspielter

Renaissance 1500-1650

In der Architektur: Horizontale Ausrichtung

Wiederbelebung antiker Elemente: Säulen, Pilaster

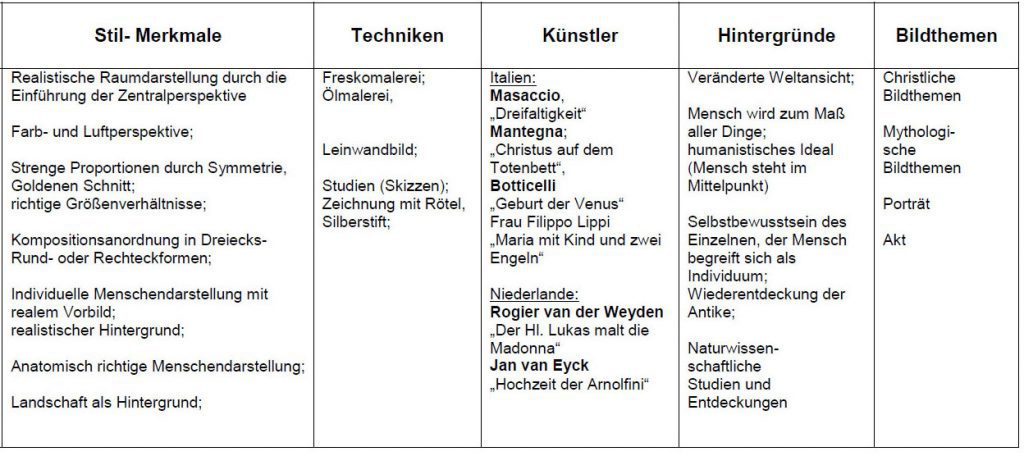

Frührenaissance in der Malerei 1420-1500

Hochrenaissance in der Malerei 1500-1530, nördlich der Alpen bis 1600

Manierismus 1530-1600, Italien

Gotik 1200-1500

In der Architektur: Vertikale Ausrichtung, Skelettbauweise

Stilelement: Spitzbögen

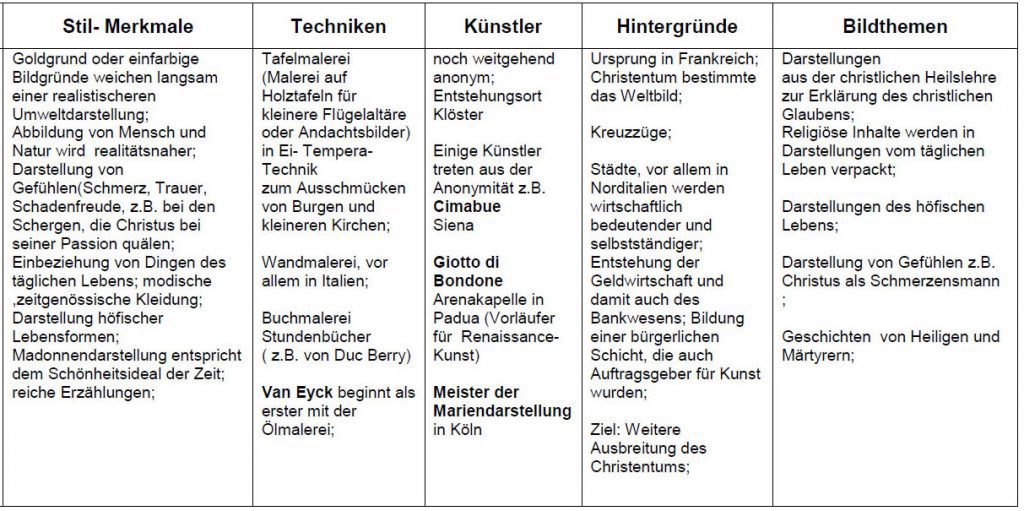

Gotik in der Malerei 1200-1400

Romanik 1000-1250

In der Architektur:

romanischer Stil, vorgotischer Stil, lombardischer Stil. Massive, schlichte Bauweise. Stilelement: Rundbögen.

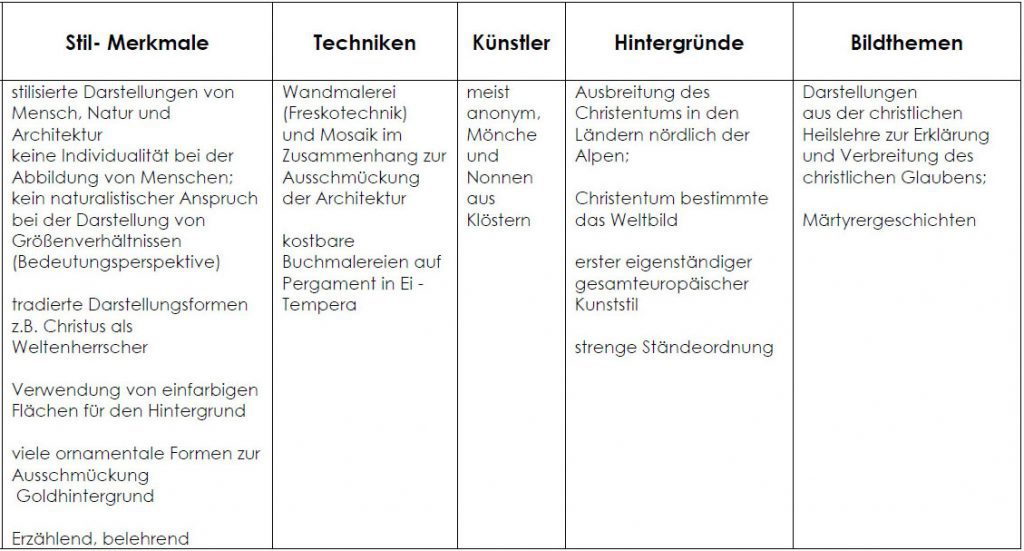

Romanik in der Malerei 950-1200